集团公司常见的四种科技发展模式

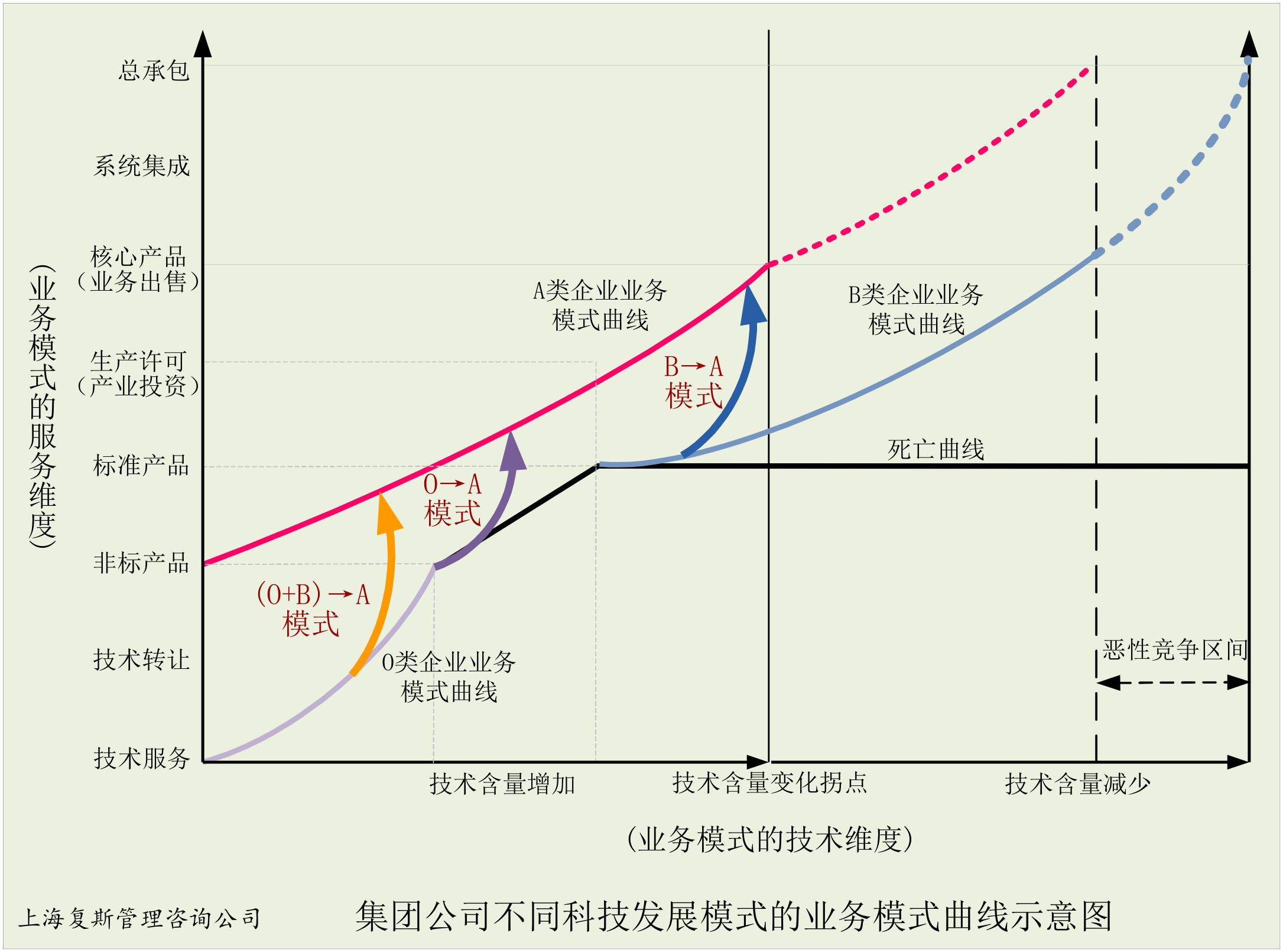

集团科技发展模式或者说集团向创新型企业转型模式,实践中有以下四种比较常见(注:A指创新型企业,B指集团内一般工业企业,O指集团内科研院所)。

1)O→A。一般需要时间很长,但对集团而言通常只需要进行输入和输出的边界管理,科研院所与产业公司和集团关系都比较简单。

2)B→A。对于拥有科研院所的集团,集团内产业公司更有机会获得科技服务(相比集团外企业),从而利于其向创新型企业发展,同时对集团来讲管理工作也相对简单。但由于服务深度所限,整个过程可能断断续续、非常缓慢。

3)O培育后转移给B→A。需要科研院所更多与产业结合,也需要集团提供更多的过程边界管理(针对不同项目确定什么时候转、如何转等),因此较为复杂。

4)O+B→A。涉及O与B的很多融合性设计,因此也非常复杂,但重组完成后需要集团实际参与的工作相对简单。

由于在构建难点和效果显现速度上存在明显差异,前两种是以前的实践重点,后两种则是近年的实践重点(相关研究详见《集团创新发展体制:大院大所运用模式》一文)。复斯公司的业务模式曲线工具通常用来表达单个企业的业务模式,但也可表达和比较集团不同的科技发展模式,如下图。

“集团总部+科研院所”模式的管理本质

一些集团当前正在探索的新模式是:(集团总部+科研院所)→A,其本质是O→A的一种变体。当初O→A模式非常困难、鲜有成功,多数科研院所在独立状态下趋A不成,趋B也不好(产业本身技术先进性不高、持续发展更成问题),且科研资源又弱化严重。这些科研院所在独立状态下走了十多年,在很大的压力下都没有成功走向A,那么现在并入集团、压力减少后还需要多长时间能真正走成A?很值得怀疑。因此,近年很多集团放弃简单使用“O→A”模式,提出了一种改进模式。

(集团总部+O)→A,具体含义是在多个科研院所的基础上,结合集团总部的部分资源,构造新的科技型公司实现趋A。该模式只是在O→A的各种困难和问题中,解决了产业平台构造方式的问题。原来科研院所下各专业处(室)搞产业都太小、搞不起来,后来开始由院集中搞产业化平台,现在则是由集团总部做这项工作。

实践中,很多科研院所下属上市公司基本都是这样构造出来的,但并没有真正使这些科研院所(含上市产业公司)实现趋A——即实现多轮创新发展。因此总的来说,该改良做法并没有根本上解决O→A模式的问题。

产业体系本身作为创新要素必不可少

无论低级还是高级,产业在技术进步中是积极的、主动的创新要素、创新条件,而不能仅仅将其作为被动的结果表现。

与此同时,当前有一些可以产业应用的科研成果,现在也没有集团内企业愿意尝试。原因是:没有企业负担得起十个项目成功一个的成本,虽然A类企业一直都是这样做的,但B类企业(集团内大部分产业公司)却承受不了。产业化失败对前者只是需要尽量降低,而对于后者则几乎不能忍受。因此,集团内产业体系虽然是创新体系的必要构成,但不是停在原地等成果,而是要做出重大努力和转变(相关研究详见《面向创新的运营》一文)。

此外,科研院所并入集团公司,贡献因素也不能仅停留在集团层面。科研院所并入集团公司,与它在市场上独立发展如果有不同或者说可以更容易成功,那一定不仅是集团总部的力量参与进来,还有产业因素嫁接更好的原因。否则,只是带了个帽子、再带个帽子——最多更有资金实力,但也有不利因素(对科研本身的管理水平相对不高)。科研院所当时缺少大经营平台、大生产平台是一个重要问题,到集团后要发挥好产业的有利因素,因此不能离开下面具体产业而仅停留在集团层面。